對於《超級機器人大戰》的粉絲而言,「鋼之魂」不僅是熱血的戰鬥,更承載著無數青春回憶。然而,這個走過三十年歷史的經典系列,正站在一個關鍵的十字路口。隨著開發成本不斷攀升與日本本土實體市場的萎縮,它面臨前所未有的挑戰 。

每次一想到我一直以來都很支持的機器人大戰,總有種不知這系列是否能穩健走下去的憂愁感,這到底是不是一個錯誤的幻覺呢?《超級機器人大戰Y》目前在日本的實體銷量僅9.1萬套,真的是一個單純的指標嗎?

而在《超級機器人大戰30》大膽嘗試開放式玩法後,新作《超級機器人大戰Y》又果斷回歸了線性敘事,這一決策背後隱藏著製作團隊的掙扎與考量 。究竟這場「回歸」是保守的選擇,還是系列在新時代的策略性突圍?本文將深入分析系列近年來的銷售數據 ,並透過對《超級機器人大戰Y》的個案研究 ,探討《超級機器人大戰》如何在市場變遷中找到自己的新方向 。讓我們一同揭開「鋼之魂」的現況,並展望它的未來。

日本機器人動畫與遊戲市場的宏觀變遷

傳統IP的商業模式與《機器人大戰》的成本困境

日本影視動畫產業的核心是IP授權與商品化,尤其以玩具和模型的銷售為主要收入來源 。例如,《機動戰士鋼彈》僅去年在日本的玩具銷售額就超過442億日圓,佔萬代南夢宮集團總銷售額的一成以上 。

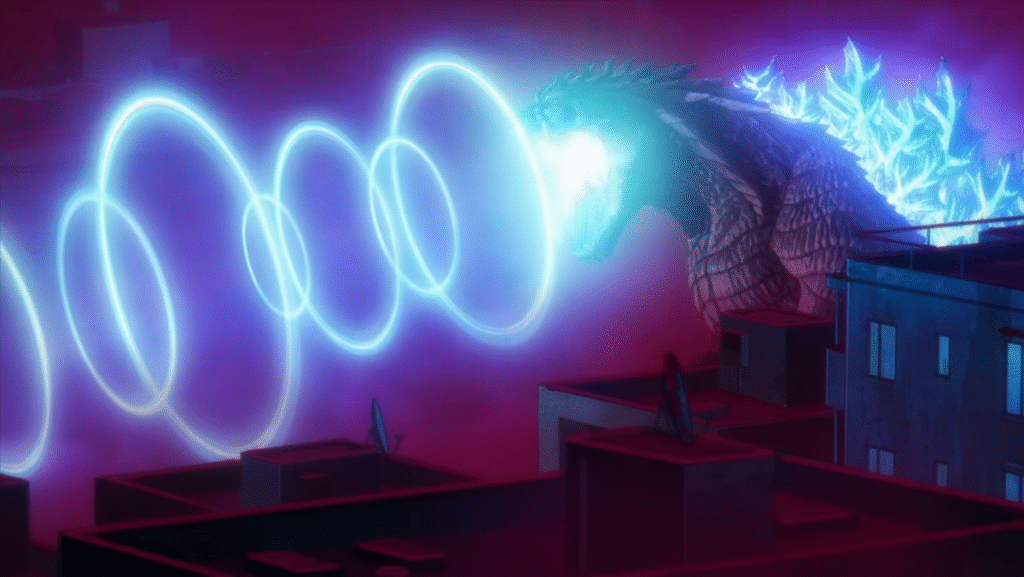

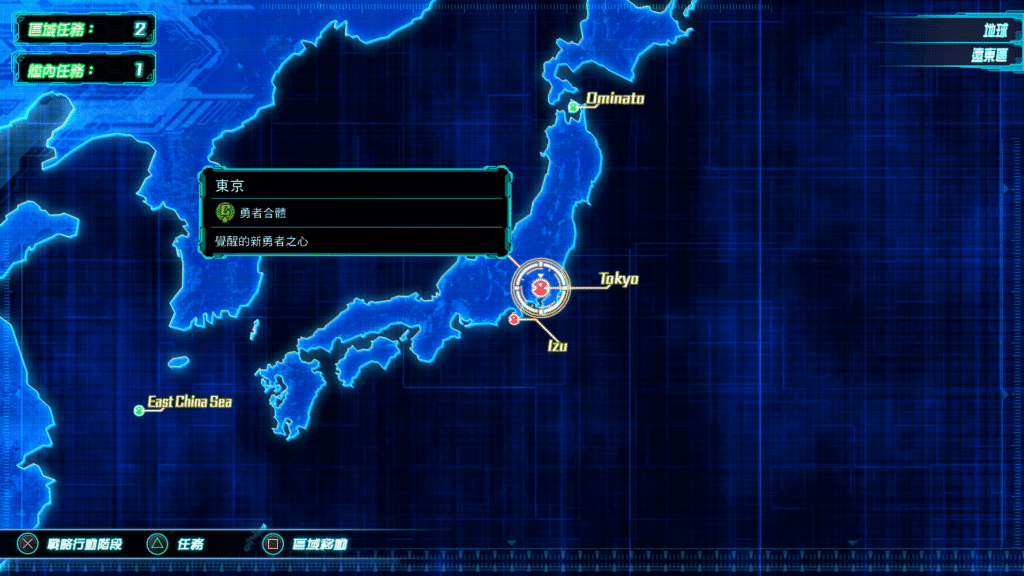

然而,《超級機器人大戰》這類跨IP合作遊戲模式不同,它無法獨佔IP收益,反而需支付高昂的版權費用 。這不僅推高了開發成本,也限制了遊戲內容 。例如,《超級機器人大戰Y》中引入的《哥吉拉:奇異點》IP,或許礙於版權費用高以致運用範圍有限,「哥吉拉」最終僅短暫出現的安排令人倍感遺憾 。這種「內容空洞化」現象直接影響玩家滿意度,成為系列成本困境的核心問題 。

怪獸之王哥吉拉參戰《超級機器人大戰Y》

日本遊戲生態的轉移:從主機到手遊的玩家消費行為

近十年來,日本遊戲市場從家用主機轉向手遊,2021年手遊市場年收入超過184.5億美元,成為全球第二大市場 。值得注意的是,日本玩家對角色扮演遊戲(RPG)有極高偏好,2022年該品類貢獻了日本手遊總收入的近47% 。

對《超級機器人大戰》而言,這股趨勢既是挑戰也是機遇。雖然家用主機實體銷量萎縮,但其策略模擬RPG玩法與日本玩家偏好的RPG品類契合 。此外,日本玩家的忠誠度高,這正是手遊「長線經營」模式成功的基石 。萬代南夢宮也已推出手遊作品《機戰DD》,透過通行證與抽卡等模式實現持續收益 。因此,單機銷售困境的本質可能並非「受眾下降」,而是「受眾轉移」 。未來,《超級機器人大戰》可透過手遊化或混合式商業模式來解決傳統單機銷量問題 。

《超級機器人大戰》系列:從黃金時代到轉型陣痛

銷售數據與數位轉型

儘管《超級機器人大戰》系列已發展超過三十年,總銷量仍持續增長,從2021年11月的1900萬套增長至2022年的2000萬套 。這一年間的82萬套銷量增長,主要歸功於《機器人大戰30》的成功 。然而,若單看日本本土的實體銷量,情況則有所不同 。

《超級機器人大戰Y》的首週日本實體銷量約為9.1萬套,首次跌破10萬大關,比前作《機戰30》減少了約30% 。但這並非受眾下降的直接證據,因為僅靠日本首週實體銷量已無法準確評估系列的商業成敗 。

事實上,數位版與海外市場已成為系列存活的關鍵 。自《機戰V》加入官方中文與韓文版後,銷量便突破50萬套 。製作人寺田貴信也證實《機戰T》的亞洲銷量遠超日本本土 。此外,《機戰30》同步發售Steam版,其最高同時在線人數達到17,005人,顯示PC平台與數位發行的巨大潛力 。這表明銷量下降並非玩家總數減少,而是銷售平台轉變與硬體世代交替的影響 。例如,《機戰Y》未發行PS4版本,犧牲了龐大的PS4用戶群,是導致實體銷量下滑的原因之一 。

近三代家用主機《超級機器人大戰》首週銷售對比

| 作品名稱 | 發售時間 | 首週日本實體銷量 | 備註 |

| 《超級機器人大戰T》 | 2019年3月 | 約11.8萬套 | PS4: 約8.05萬, Switch: 約3.82萬 |

| 《超級機器人大戰30》 | 2021年10月 | 約13.1萬套 | PS4: 約6.04萬, Switch: 約7.08萬, 同步發售Steam版 |

| 《超級機器人大戰Y》 | 2025年8月 | 約9.1萬套 | PS5: 約3.1萬, Switch: 約6.05萬 |

《機戰30》的實驗:開放式設計的雙面性

為慶祝30週年,《超級機器人大戰30》引入了「戰術區域選擇」的半開放式關卡設計,讓玩家可自由選擇任務順序以獲得額外機體和駕駛員 。此設計在玩家社群中引發了兩極化反應 。

部分玩家讚賞其提供的自由度及豐富多元的遊戲內容 。然而,另一些核心玩家則批評這種設計導致「劇情零碎,節奏糟糕」,破壞了故事的連貫性與角色間的互動,讓遊戲感覺像是在「打工」 。

製作團隊在開發《超級機器人大戰Y》時,考慮到玩家對「自由度過高」的反應 。因此,《機戰Y》回歸更連貫的線性敘事結構,並以雙主角分歧路徑取代開放任務選擇 。這一策略性回歸贏得了核心玩家的好評,許多人認為《Y》的劇情「很有趣不會想睡」且「角色間互動多也很有趣」 。這顯示,精準回應核心玩家對敘事品質的需求至關重要 。

《超級機器人大戰Y》的實驗與考驗

首週銷售表現與市場信號

《超級機器人大戰Y》作為系列最新作,其首週銷售表現成為了市場關注的焦點。然而,從數據來看,其在日本的首週實體銷量創下了近幾作的新低。

《超級機器人大戰Y》與《機戰30》銷售數據對比

| 數據指標 | 《機戰Y》 (2025年8月) | 《機戰30》 (2021年10月) | 變動百分比 |

| PS5實體版首週銷量 | 30,969套 | N/A (發售PS4版) | N/A |

| Switch實體版首週銷量 | 60,532套 | 70,849套 | -14.5% |

| 日本實體版總銷量 | 約9.1萬套 | 約13.1萬套 | -30.6% |

| Steam最高同時在線人數 | 約14,812人 | 約17,005人 | -12.9% |

《超級機器人大戰Y》首週實體總銷量約為9.1萬套,這場銷量下滑並非源於核心玩家流失,而是發行商在硬體世代交替中的策略選擇 。PS4在日本市場的累計銷量已近800萬台,而PS5的用戶基礎仍遠不及此 。萬代南夢宮選擇在《機戰Y》中取消PS4版,是一場商業策略的堅難抉擇,團隊選擇擁抱下一世代主機的未來,但犧牲了當前世代的龐大用戶群 。結果如何,還需時間來說話。

製作團隊的回應與創新

針對《機戰30》的社群回應,《超級機器人大戰Y》的製作團隊採取了多項回應與創新 。遊戲使用了全新引擎並調整了畫面設計,玩家普遍認為新引擎讓背景更精緻,也改善了《30》中頻繁出現的黑畫面卡頓問題 。不過,仍有玩家批評部分動畫存在「複製貼上」的兼用問題。

在系統方面,《機器人大戰Y》引入了全新的「輔助連結」系統,旨在解決現代動畫中配角人設空洞的問題 。透過這個系統,非戰鬥角色也能獲得經驗值並解鎖被動效果,讓玩家能更深入地培養喜愛的角色 。而且在提升到一定階段後,還會變換繪圖,讓人感受到愛的灌注是確實存在的。

然而,這項創新在實施上產生了新問題 。玩家發現輔助連結系統在二周目無法繼承,需要「重新開始練」,這與系列慣有的繼承機制相衝突,降低了多周目遊戲的樂趣 。這個案例顯示,儘管開發團隊試圖回應玩家需求,但在機制設計上卻缺乏長遠考量,反而引發了新一輪的玩家批評 。

玩家社群優缺點並存的複雜反應

《超級機器人大戰Y》在玩家族群中的反應是有褒也有貶,這也體現了遊戲在轉型期中不可避免的挑戰與成果。

《超級機器人大戰Y》玩家評價優缺點歸納

| 評價方向 | 優點 | 缺點 |

| 劇情與敘事 | 回歸線性敘事,劇情流暢且有趣,角色間互動多 。 | 部分人氣IP(如《哥吉拉》)內容過少。 |

| 玩法與難度 | 遊戲內容豐富,遊玩時長長達數百小時 。難度設計「剛剛好」,不像《30》般過於簡單 。 | 遊戲後期難度曲線趨緩,後期系統開啟後可當作無雙遊戲 。 |

| UI/UX設計 | — | 被玩家社群一致批評為「比30更差」 。字體過小、選單設計不直觀,配色問題嚴重 。 |

| 戰鬥動畫 | 新引擎帶來更精緻的背景與流暢運鏡,擺脫《30》頻繁的黑畫面 。部分機體(如主角機、噴射傑格)動畫獲得好評 。 | 部分動畫仍存在「複製貼上」與「卡頓感」 。 |

| 新系統 | 「輔助連結」系統讓非戰鬥角色也能發揮功用,提升角色深度 。 | 輔助人員在第二輪遊戲中無法繼承,降低了多周目遊玩的樂趣 。 |

總體而言,玩家對《機器人大戰Y》的核心體驗給予了肯定,特別是回歸線性敘事帶來的劇情改善,以及適中的遊戲難度。然而,在使用者介面(UI/UX)與部分新系統的實施上,遊戲表現得並不成熟,甚至被認為有所倒退 。這顯示,儘管開發團隊在回應主要批評方面取得了成功,但在技術與設計細節的完善上仍有不小的進步空間。

銷量不等於評價?是否會陷入叫好不叫座的局面?

儘管《超級機器人大戰Y》的日本實體首週銷量創下系列新作的新低,但社群論壇上的玩家反應普遍認為其遊玩體驗優於前作《機戰30》。這反映出,銷量數據與玩家滿意度之間,存在著值得深入探討的落差。

玩家們普遍稱讚《超級機器人大戰Y》回歸了傳統的線性敘事模式,解決了《機戰30》因自由選關設計所導致的劇情破碎問題 。此外,遊戲在戰鬥動畫、難度設計和整體內容豐富度上也獲得了好評。

- 「確實非常好玩,劇情也有趣不會想睡~值得購買」。

- 「這代真的是量大管飽,我第一輪玩了大概三百多關…如果一天只玩二關,這代可以玩半年這麼久!」。

- 「我就是覺得比30強多了至少運鏡不會一直切到黑畫面搞的戰鬥演示極不連貫」。

- 「這次真的關卡多但是每關結束都想繼續打下去而且敵方組織的劇情也是很多,30的缺點幾乎是全改了」。

- 「這代很讚比30好太多,172小時第五章努力中」。

總結來說,《超級機器人大戰》系列正處於一個關鍵的轉型期。儘管在傳統的銷售模式上遇到困境,但透過《機器人大戰30》和《機器人大戰Y》的實驗,系列已證明只要精準回應玩家需求,其核心魅力依然強大 。銷量的波動與其說是系列的衰落,應該說是市場結構與產品策略調整的結果 。

如果開發團隊能從《機器人大戰Y》在 UI 設計與新系統繼承等方面的教訓中學習 ,並持續優化全球化與數位發行策略 ,系列的「鋼之魂」不僅能繼續燃燒,更有機會跨越世代,吸引更多新的粉絲 。這個經典 IP 的未來,將取決於它如何靈活應對市場變化,並持續完善其核心的遊戲體驗 。

所以整體看來,眼鏡社應該還是能夠穩健的走下去吧!為了賣模型,請加油啊!

感謝您閱覽至此,有什麼想法歡迎到製圖玩家粉專和萊尼爾電玩家社團討論喔